Calor fora de época não deveria ser surpresa para mais ninguém. Mesmo assim, o desta tarde foi recebido com exclamações de espanto por quem teve de caminhar pelo centro da cidade. Estamos no dia 19 de abril, exatamente um mês outono adentro. Lá embaixo, alto-falantes gritam música gospel. Na Praça da Bandeira, ultimam-se os preparativos para a encenação da Paixão de Cristo, a ser executada logo mais à noite, sob uma formosa e indiferente lua cheia — a primeira após o equinócio e o marco que fixa no calendário cristão quando se dá a outrora pagã celebração da Páscoa. A reprise da história contada há 1986 anos ocorrerá pela terceira vez em Porto Belo. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores transformou-a em patrimônio imaterial do município. Tal como o Carnaval, festejado com pompa 39 dias atrás, representa um esforço no sentido de instituir novas tradições, visto que a outra, mais visceralmente representativa e cujo ponto alto se dava justamente em sextas-feiras santas como esta, foi solapada por força de lei. Queimada no fogo da opinião pública, vê-se um avivar de brasas conforme a direção do vento. Sabe-se de uma ou outra ocorrência esparsa, anêmica. O principal foco de dissidência já não é mais aqui, nem no Araçá; entrincheirou-se para as bandas de Ganchos. Além disso, aqueles que odeiam a farra do boi mantêm-se vigilantes.

Da área social de sua ampla residência, construída em uma elevação do morro da Bica, Carlos Roberto de Souza vê o presente, mas também enxerga o passado. Dali, a vista abarca todo o centro da cidade e basta um semicerrar de olhos imaginativos para rever a paisagem como fora meio século atrás. O que Betinho sabe, entretanto, não se resume aos 56 anos em que pisa esta terra. Recua muito além, até o tempo em que seu pai, Osvaldo, abria picadas a trote, conduzindo gado, e mais ainda, até o dia remoto em que um mercenário prussiano decidiu atravessar o mar para lutar as guerras da Coroa Portuguesa. Muito disso é de ouvir e guardar, muito de vivenciar e um bom tanto de pesquisar em livros. Betinho é um sujeito que sabe demais. E é por isso que estamos aqui.

O FILHO DA AVENTURA

Osvaldo Souza bem poderia ter encarnado a figura bucólica do menino da porteira. A diferença foi que não se limitou a ver a boiada passar. Natural da Nova Descoberta, em Tijucas, ficou órfão de pai aos cinco anos de idade. Hoje em dia, não se pode chamar com precisão aquela localidade às margens da SC-410 de rural, mas, para quem nasceu em 1924, certamente era um fundão — como todo o resto, afinal. Mais preciso é supor que, em sua situação, tenha sentido desde cedo o aperto da fome. Por isso, não deve ter hesitado em aceitar o convite de um tropeiro conhecido da família para seguir com eles, embora tivesse apenas oito anos. Na verdade, foi assim que encontrou o seu lugar no mundo.

Naqueles tempos, as regiões litorâneas subsistiam da lavoura. A mata nativa dos morros há muito dera lugar a plantações de café e mandioca, entre outros itens da frugal dieta popular. O principal motor desse modo de vida era o engenho de farinha e, seu combustível, a tração animal. Apesar disso, a criação de gado não era estimulada. Assim, cabia aos tropeiros fornecer os cavalos e, principalmente, os bois necessários, que eram tocados desde os campos gerais entre Lages (SC) e Vacaria (RS). De quebra, traziam a lombo de mula gêneros diversos para comercializar com os povoados que se formavam ao largo dos caminhos. Esse meio de transporte de mercadorias e integração sociocultural conheceu seu auge no período colonial, especialmente em razão da corrida do ouro. Estava, ao final da República Velha, enfrentando o seu ocaso.

Para o garoto tijuquense, no entanto, era apenas o início da aventura. De repente, todo o seu horizonte se expandiu, abrindo-se em picadas desde o Planalto, onde décadas antes bugres indóceis travavam sua batalha de morte, até as terras férteis do litoral, cruzando rios e assentamentos de colonos alemães, dormindo sob as estrelas em descampados onde, décadas depois, os senhores do dinheiro fariam subir seus arranha-céus. Uma foto da época, da qual Betinho ouviu falar mas ainda não localizou, mostra umas 400 cabeças de gado descansando na areia branca de uma praia deserta. De costas para o mar, uma formação de cavaleiros perfila-se para o fotógrafo — Osvaldo no meio deles. Ninguém dos que protagonizaram a cena poderia sonhar com a transformação que se operaria no lugar. Ali estava o que futuramente chamariam Balneário Camboriú.

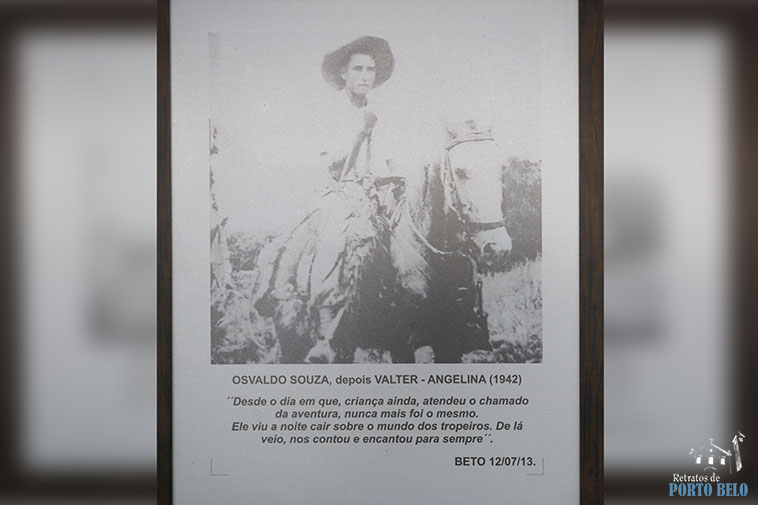

Outra fotografia igualmente importante na narrativa familiar de Carlos enfeita a parede que esquina a sua churrasqueira. Foi tirada em 1942 por um fotógrafo itinerante que, voltando de um casamento, cruzou com o acampamento da tropa em Angelina, onde obteve pouso e alimento. Em troca, montou seu equipamento e retratou cada um dos anfitriões. Osvaldo ficou gravado em película montado em seu cavalo, um jovem de expressão séria e chapéu de abas largas. Tinha dezoito anos de idade. Décadas depois, Betinho inseriria uma legenda poética à cópia que lhe caiu em mãos: “Desde o dia em que, criança ainda, atendeu ao chamado da aventura, nunca mais foi o mesmo. Ele viu a noite cair sobre o mundo dos tropeiros. De lá veio, nos contou e encantou para sempre”.

De fato, a época das andanças chegava ao fim. Trilhas deram lugar a rodovias e caminhões assumiram a tarefa de conduzir o gado e a manada. Osvaldo, que havia se mudado para Lages, voltou para Tijucas e arranjou emprego em um açougue. Ficou bem pouco tempo. Em seguida, se estabeleceu em Porto Belo, onde casou-se em 1949, aos 25 anos, com Nelci Cruz, filha de uma destacada família de cartorários, tradição iniciada pelo avô dela, Jacó Pereira Cruz, o primeiro escrivão da cidade e responsável pelo registro de terras e escravos ainda sob as leis do Império.

MATADOURO E AÇOUGUE

Nelci e Valter (que foi como Osvaldo passou a ser chamado pelos locais) tiveram quatro filhos: Elisabete, Bernadete, Osvaldo Filho e, último deles, Carlos Roberto. Para sustentá-los, o patriarca abriu um açougue, negócio praticamente inédito na região. Também assumiu a operação do matadouro municipal, construído em 1950 pelo então prefeito Leopoldo José Guerreiro atendendo a determinação de uma lei federal, que impunha a cada cidade um estabelecimento público dessa natureza. O de Porto Belo foi erguido onde hoje é a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Em tese, deveria ter sido comandado por outra pessoa, mas uma rixa política e familiar fez com que caísse no colo de Osvaldo: José Guerreiro Filho, irmão do prefeito, era quem antes abatia o gado consumido na cidade. Fazia-o no local em que são hasteadas as bandeiras em frente à Prefeitura. Antigamente, o que havia ali eram dois enormes eucaliptos. Em uma forquilha entre as árvores, “Zezi” prendia o boi para sangrar. Como ele era da União Democrática Nacional (UDN) e fazia oposição feroz ao irmão do Partido Social Democrático (PSD), jamais pisou no matadouro.

Construído com relativo apuro arquitetônico e segundo padrões sanitários até então inovadores, o matadouro municipal chamava a atenção (tanto mais por estar isolado do povoado, vizinho de apenas duas casas). “Valtinho” e Betinho, tão logo tiveram idade para tanto, foram incorporados à rotina do local, seja como auxiliares nos trabalhos de abate, seja aproveitando a área como playground. Uma de suas brincadeiras era subir ao alto da mangueira usada para conter os animais à espera da marreta e, dali, saltar para dentro do rio que passava logo abaixo. Esse mesmo rio, que desemboca no molhe da praia do Baixio e serve de escoadouro para as lanchas das marinas próximas, tem as suas águas da cor do café, especialmente o trecho que corre atrás da Apae, uma região de mangue que sofre com sistemáticas ações de aterro. Naquela época, recorda Betinho, tinha, no ponto do improvisado trampolim, fundura de quase dois metros e águas cristalinas. “Dava para ver a areia no fundo, de tão limpa que era”.

Embora tivesse apostado seu futuro em um alimento popularíssimo nos dias atuais (há quem não passe um único final de semana sem jogar um pedaço de boi na brasa), naqueles tempos não se comia carne com tanta frequência. Sem energia elétrica ou meios de refrigeração, a forma de consumo mais comum era o charque (carne salgada). “Comum”, nesse caso, não significa abundante, uma vez que o povo flertava com a miséria e sua principal fonte de proteínas vinha do peixe. De qualquer forma, Valter era o único açougueiro num raio de muitos quilômetros. Sua clientela abrangia toda a península e contava com um serviço de “delivery”.

Havia dois períodos, entretanto, em que comer carne era tradicional: durante as festas de fim de ano e na Páscoa. Nesta última, a fartura tinha relação direta com a principal manifestação popular da gente do litoral: a farra do boi.

TAUROMAQUIA

Salvo pela música gospel em volume estridente lá embaixo, nenhum outro som fora do habitual concorre para quebrar a paz da tarde calorenta (logo mais, uma ambulância passará e levará os rottweilers de Betinho à loucura, mas o barulho de suas sirenes já é parte da sinfonia cotidiana). Fosse pelo menos trinta anos atrás, o estouro de rojões se faria ouvir nesta Sexta da Paixão e quem estivesse na avenida poderia acompanhar a chegada dos caminhões boiadeiros em procissão para os bairros, com a turba ensandecida empoleirada na carroceria, os pés balançando logo acima das aspas ameaçadoras dos “bois do campo” que seriam soltos para delírio do povaréu.

Tudo isso foi antes dos choques entre moradores tradicionais e recém-chegados, da pressão dos grupos de proteção aos animais dentro e fora do País, da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em junho de 1997 e da promulgação da Lei 9.605 (Lei de Crimes Ambientais) em fevereiro de 1998. A farra do boi foi proscrita, combatida e, atualmente, vive de espasmos, celebrada na surdina (ou nem tanto) pelos saudosistas que não se importam em agir à margem da lei. Segundo relatório divulgado pela Polícia Militar do Estado, foram confirmadas doze ocorrências neste ano (uma delas em Porto Belo — haveria ainda outra, fora do período da Páscoa e com direito a barricada para impedir a ação policial). Menos da metade das 32 registradas em 2018. Mesmo assim, ambientalistas têm se mantido alertas e usado as redes sociais para pressionar pelo fim definitivo da manifestação.

Toda essa controvérsia, porém, era impensável nos anos 1950. Isolado como estava, Porto Belo ainda seria, pelas décadas seguintes, uma terra de nativos, gente dedicada a plantar e, como segunda atividade, pescar de modo artesanal. De fora, apenas alguns funcionários públicos, como os servidores das coletorias (escritórios onde se pagavam os impostos federais e estaduais) e da agência local do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em razão da principal atividade econômica, os terrenos próximos da praia tinham pouco ou nenhum valor, apenas como base para os barracões de pesca. Os morros, por outro lado, eram mais valorizados. Betinho, que nasceu em fevereiro de 1963, se acostumou a ver as encostas em volta estalarem como uma enorme fogueira de São João nas épocas de plantio. “Ninguém se importava com isso. Apenas dizia: ‘O fulano vai plantar mandioca, tá queimando o morro’”, recorda.

Para a garotada, era um reino de fantasia. Um universo restrito e familiar, visto que todo mundo se conhecia, mas farto de brincadeiras. As mais populares eram as corridas de pega-pega, o pião, a pipa, a baga de vidro (“‘bola de gude’ era coisa pra gente da cidade”), caçar passarinho de gaiola, armar arapucas e pescar nos rios o cará e a traíra. “Era uma época muito mais difícil do que é hoje? Claro que era! Mas eu faço uma brincadeira assim: naqueles tempos, a gente pensava que era ‘inverno’, mas era ‘primavera’. Ficou muito pior”, filosofa Betinho.

Devidamente integrado a esse meio (tendo, inclusive, sido “rebatizado” aqui), Osvaldo tocava seu negócio de açougue. Hoje em dia, poucas casas de carne autônomas sobrevivem, a maioria está embutida nos supermercados (quando não substituídas pelos pacotes de cortes a vácuo). Todas, de qualquer forma, recebem sua carga dos caminhões frigoríficos. Valter, por seu turno, criava o gado que abatia e vendia. Comprava os animais vivos (os quais, a propósito, lhe eram entregues de caminhão) e os punha no imenso pasto que eram os fundos da cidade (que, do alto de sua varanda, Betinho alcança com o olhar — só não vê o mesmo que se via então). Mais tarde, o antigo tropeiro venderia essas terras para que se fizesse um loteamento e compraria um pasto nas proximidades do matadouro, o que facilitava a logística.

Na qualidade de vaqueiro, Valter desempenhava papel central nos períodos da farra. Especialmente porque continuava comerciando com os produtores dos campos de Lages, cujos animais (os tais “bois do campo”) eram criados soltos e tinham pouquíssimo contato com as pessoas. Também faziam boa parte da jornada até o litoral sobre cascos, o que lhes conferia excelente forma física. Em resumo: muitos eram decididamente bravios. Justamente o que os farristas precisavam.

FESTA DO “TOIRO” BRAVO

Os festejos envolvendo touros são uma tradição dos povos ibéricos. Não se sabe quando tiveram início, mas Carlos Roberto de Souza arrisca dizer que a coisa vem de muito longe. Ampara essa hipótese em outra: a de que povos oriundos de Creta teriam se estabelecido na Península Ibérica muito antes do domínio romano da região, entre 218 e 201 a.C. Entretanto, deve-se observar que o culto ao touro não era exclusividade da civilização minoica: diversos povos desenvolveram mitos relacionados ao mamífero no decorrer da História. De todo modo, as “festas do toiro bravo” se tornaram parte da identidade nacional de portugueses e espanhóis — e, por extensão, de povos colonizados por eles.

No litoral catarinense, seu surgimento tem relação com a migração açoriana, que completou 270 anos em 2018. Segundo o entendimento popular, a farra do boi tem parentesco próximo com a “tourada à corda” que é praticada de maio a outubro na ilha Terceira do arquipélago dos Açores. A razão pela qual a versão brasileira ficou associada à Semana Santa é um mistério. Já se cogitou que seria um tipo de “malhação de Judas”, mas Betinho descarta essa explicação: afinal, as duas tradições coexistiram.

Fosse como fosse, a manifestação trazida no bojo das naus e no sangue lusitano floresceu à beira-mar. Assumiu características próprias e conquistou o coração das gerações seguintes. “Foi, disparado, a maior festa popular que nossas comunidades açorianas tiveram em todos os tempos”, afirma Betinho. Representava um raro momento de fartura (após o domingo de Páscoa, o animal era sacrificado e sua carne repartida entre os “investidores” — que, por sua vez, promoviam festins envolvendo familiares e amigos), diversão e exibicionismo viril. Afinal, enfrentar de peito aberto um boi em plena carga constituía prova de valor, razão pela qual os jovens mais destemidos (ou alcoolizados) — repetindo velhos ritos tribais — competiam pela realização da façanha mais notável.

Tudo isso, entretanto, não impressionava Valter. Na verdade, embora matasse bois sem conta, apiedava-se dos animais. Por isso, desgostava da farra: “Tu ver o bicho sofrer na mão dessa turma não dá!”, dizia. Tais escrúpulos, naturalmente, eram incapazes de frear seu comércio com os farristas. Clientes assíduos, Zé Amândio e Nelo, moradores de Bombas, tradicionalmente participavam da procissão do Senhor dos Passos. Caminhavam desde a Praia Grande — como os antigos chamavam o atual bairro de Bombinhas — até a Igreja Matriz, em Porto Belo, não apenas para acompanhar o cortejo, que antecede em quinze dias a Páscoa, mas para ir às compras: a caminho da igreja, passavam na casa do açougueiro. Este os levava até o pasto, onde entabulavam paciente negociação, visando encomendar o boi que comprariam na quarta-feira da Semana Santa.

Absolutamente banal no contexto atual, essa circunstância assumia tons mágicos sob o olhar das crianças da época: elas acompanhavam com ávido interesse todo o desenrolar do drama, desde o momento em que os representantes do bairro deixavam suas casas no domingo de Passos — alardeando praia afora que já se ia escolher o boi — até o momento em que os homens apertavam-se as mãos, dado o negócio por certo, antecipando-se à jornada deles de retorno com a nova informação: estava escolhido o boi. Era preciso espalhar a novidade com riqueza de detalhes sobre a cor do animal, o tamanho das aspas e o nível de braveza que os farristas teriam de enfrentar. A importância de tal fato trivial nos dá uma noção das escassas possibilidades de divertimento da molecada naqueles tempos. Carlos Roberto, também rapazote então, viu tudo isso acontecer: “Essa é a parte que eu acho bonita da história, entendeu?”, sorri.

FILHO DE VAQUEIRO

Se teve uma coisa que Betinho não puxou a Valter foi na aversão à farra. E nisso ele não era em nada diferente dos demais rapazes e meninas de sua geração. “Chegava segunda-feira [após o Domingo de Ramos] ninguém mais ia à aula, porque a gente ficava louco. Os caminhões passando, os foguetes, nós sabíamos que era boi, então a gente ficava pilhado naquilo”. A diferença é que, como filho do açougueiro da cidade, desde cedo teve de assumir funções que o punham — como diz — na linha de frente da brincadeira. Uma delas era laçar o animal ao fim da farra e levá-lo para o abate. Embora cansado, normalmente o bicho ainda representava perigo. Valter, contudo, não admitia que os filhos titubeassem. Betinho morria de medo, mas tinha que fingir coragem.

Com o tempo, perdeu o receio — especialmente depois que aprendeu a psicologia dos animais. Porém, sempre havia aquele que surpreendia: “Levei umas quantas cabeçadas”. Umas das inesquecíveis ocorreu embaixo do pomar onde a fábrica tijuquense de doces Chaves extraía a sua matéria-prima, fileiras de goiabeiras baixas se estendendo a perder de vista, formando corredores imensos. Empenhado em capturar uma vaca, Betinho pensava que corria atrás dela. Não foi com delicadeza que o bicho demonstrou que, após um descuido, ele é quem estava sendo seguido. A “juntada” que levou pelas costas machucou bastante e deixou-lhe um bom tempo com fortes dores lombares: “Fiquei dois meses dormindo em cima de um estrado”.

Betinho tinha treze anos na época. Mas desde os oito ajudava nos afazeres do açougue, arregimentando gado nos pastos, depois matando e carneando ovelhas, bois e porcos. Até hoje conhece diversos tipos de cortes, ensinados pelos bons profissionais que passaram pelo matadouro de seu pai. “Era um trabalho duro”. O abate ocorria na parte da manhã, três vezes por semana. À tarde, ele e o irmão Valtinho cumpriam jornada no açougue e venda da família, localizados em frente ao posto de gasolina do Centro. Ali produziam carne seca, linguiças e derretiam gordura animal. Os ossos, o couro, tudo era aproveitado.

Em 1981, Valter passou adiante tanto o açougue quanto o matadouro, que seria demolido dois anos depois. Betinho estava com dezoito anos e foi morar em Itajaí, onde arranjou emprego e seguiu com os estudos, iniciados no Tiradentes e, posteriormente, no Colégio Cenecista de Tijucas. Prestou vestibular, cursou Administração na antiga Fepevi — atual Univali —, depois Contabilidade. Nesse período, trabalhou em uma empresa de estocagem com sede em Minas Gerais e depois em uma metalúrgica de construção naval. Ficou quase onze anos no emprego, ao fim dos quais retornou a Porto Belo. Mas o motivo principal não foi esse: em 1991, ele se casou.

Em dia de trânsito normal, vai-se de Itajaí a Porto Belo em menos de uma hora. Na década de 1980, a BR-101 não havia sido ainda duplicada, o que tornava o trajeto mais lento e tortuoso. De todo modo, Carlos Roberto punha seu Chevette na estrada toda sexta-feira para vir passar o fim de semana com os pais. Também aproveitava para rever os amigos e curtir as noitadas da região, em boates como o clube Cavalinho (Itapema), o Baturité (Balneário Camboriú) e o Sabbata (Porto Belo). Nesses rolês, ficou próximo de Neisi Maria Moreira, a quem já conhecia (todos na cidade se conheciam), mas, pela diferença de gerações (ela é dois anos mais nova), não tinham muita afinidade. Dessa vez, houve ensejo para um namoro, iniciado em 1988. Em 1991, subiram ao altar da igreja matriz Bom Jesus dos Aflitos.

Neisi é filha de José Carlos Moreira, empresário dono da marca Vulcão. Na época, sua família tocava uma padaria e um mercado ao lado da Praça da Bandeira. Desde os cinco anos de idade que a primogênita de seu Zeca e dona Téta frequentava esse ambiente, ajudando nos afazeres do comércio. Quando se casou com o filho de Valter, os dois abriram uma filial da padaria em Bombinhas. Na verdade, um estabelecimento multifuncional, pois tinha lanchonete, confeitaria, padaria e mercado: “Era uma confusão dos diabos”, lembra Betinho.

Início dos anos 1990, Bombinhas recém-emancipada estourava para o turismo. Com verões de correria e invernos de marasmo, o casal seguiu tocando o barco durante treze anos, tendo trocado a padaria e afins por uma loja de materiais de construção no Canto Grande. Até que decidiram parar. Nesse meio-tempo, nasceu a primeira filha, Maria Eduarda. No mesmo ano (1998), Betinho começou a cursar Direito, por sugestão de Neisi. Na mesma época, o Vulcão alterou o perfil de negócio: consolidou-se como loja de materiais de construção e diversificou para o segmento da construção civil. Betinho se tornou o advogado da firma, especialista em regularização imobiliária: “É o que gosto de fazer”. Atuou ainda no setor público, como secretário de Administração da segunda gestão de Sérgio Luiz Biehler, entre 2001 e 2003. Mais recentemente, assumiu o cargo de assessor jurídico da Câmara de Porto Belo.

DOM QUIXOTE

Apesar de tantas reviravoltas profissionais, Carlos Roberto de Souza prefere ser classificado como açougueiro. Ainda hoje sente prazer em preparar um bom churrasco. Até se habilita a ensinar a sua arte: ano passado, ministrou cinco workshops de cortes de carne. O resto do tempo que lhe sobra, descontados o trabalho e a família (além de Maria Eduarda, Betinho e Neisi tiveram Nicole, em 2005), é usado para a pesquisa e a leitura. Desde jovem ele prefere os livros à televisão e o futebol, razão pela qual os colegas o chamavam de “alienígena”. Fuçador inveterado, coleciona “causos” da história portobelense como poucos. E, assim como seu pai, tem prazer em contá-los.

Por exemplo, foi de seu Valter que ouviu sobre a tumultuada emancipação de Itapema, concretizada em 1962. Hironildo Conceição e Olegário Bernardes, representantes da Câmara Municipal, encabeçavam o movimento separatista. Joaquim Matias, o prefeito de Porto Belo, não fazia objeção, desde que os proponentes ficassem com a Meia Praia. O problema é que ninguém queria aquela extensão de praia coberta de mato e mosquitos. E o impasse durou até que, durante uma reunião da qual o também vereador Osvaldo Souza participou, “Neném” Matias esmurrou a mesa e decretou: ou ficam com a Meia Praia ou não ficam com nada. Hironildo e Olegário acataram o ultimato e o processo de emancipação se concretizou. Ironia suprema, a Meia Praia é hoje um pujante polo da construção civil.

Também foi dedicando tempo a tecer sua árvore genealógica que Betinho descobriu uma inusitada origem familiar. Justiça seja feita, sua avó materna já dizia que era bisneta de alemães, mas a conta não fechava, uma vez que a chegada de colonos europeus na região de Blumenau e Brusque foi posterior aos fatos narrados por ela. Até que Betinho encontrou um certo Peter Steil, soldado prussiano a serviço do império brasileiro, e tudo fez sentido.

Nascido em Mertzig, no Grão-ducado de Luxemburgo, em 1804, Peter veio ao Brasil em 1828 para lutar contra o movimento separatista em Pernambuco. Quatro anos depois, deu baixa no exército e seguiu para Antônio Carlos, em Santa Catarina, onde alguns compatriotas já haviam se estabelecido. Mais tarde, ganhou terras em Canelinha e espalhou sua descendência pelo lugar. “Olha a história que tá submersa aí e a gente não sabe!”, empolga-se Betinho, que cita um acordo entre príncipes europeus que permitiu ao Brasil contratar os serviços dos melhores mercenários da Europa.

Falando em Velho Mundo, é de lá que veio a história que mais encanta o açougueiro. Foi escrita por um certo Miguel de Cervantes e publicada pela primeira vez em 1605. Dom Quixote é um divisor de águas na história da literatura épica e seu autor considerado o precursor do romance moderno.

Betinho tem quatro edições do livro, incluindo uma comemorativa aos seus 400 anos, lançada em 2005 em castelhano, idioma em que Cervantes originalmente a escreveu, e outra em catalão. Explicação para o fascínio pela novela o advogado não tem. Lembra que estava com uns vinte anos quando leu a obra pela primeira vez: “Eu sou um apaixonado. Então, eu estudo o livro, na verdade”. Tanto que pesquisou a fundo a vida do próprio Cervantes, sobre o qual leu cinco biografias, expediente que considera indispensável para quem admira um escritor.

Betinho tem quatro edições do livro, incluindo uma comemorativa aos seus 400 anos, lançada em 2005 em castelhano, idioma em que Cervantes originalmente a escreveu, e outra em catalão. Explicação para o fascínio pela novela o advogado não tem. Lembra que estava com uns vinte anos quando leu a obra pela primeira vez: “Eu sou um apaixonado. Então, eu estudo o livro, na verdade”. Tanto que pesquisou a fundo a vida do próprio Cervantes, sobre o qual leu cinco biografias, expediente que considera indispensável para quem admira um escritor.

Segundo o portobelense, para entender a narrativa e as aventuras do cavaleiro que enfrenta os moinhos de vento, é preciso saber que o autor concebeu o livro, inicialmente, como uma sátira às histórias de cavalaria da época. Entretanto, entre o primeiro e o segundo volumes, Cervantes foi preso, acusado de desvio de impostos. A experiência fez com que mudasse o rumo de sua escrita, concluindo Dom Quixote como um estudo da condição humana. “É uma autobiografia, porque ele teve uma vida muito terrível, e viu tudo isso em forma de sátira. E isso encanta, depois que a gente pega esse fio”.

Pegar fios soltos parece mesmo obsessão de Carlos Roberto de Souza. De passagem pelo shopping Iguatemi, ele encontra um livro aparentemente insignificante e um detalhe lhe salta aos olhos: ali tem história de Porto Belo. Basta isso para atiçar o seu interesse. E dessa forma ficamos sabendo que o monge que “riscou o fósforo” da Guerra do Contestado andou preso na ilha do Arvoredo, entre 1849 e 1851, até ser resgatado por seguidores. São tantas informações que a pergunta é inevitável: por que não escrever um livro contando tudo isso? Uma obra sobre os tropeiros está sendo gestada, aos poucos. É seu grande projeto. Depois, quem sabe, um livro de Porto Belo? “Tá no meu gatilho”.

Sendo assim, só nos resta esperar.

(*) Entrevista concedida em 19 de abril de 2019.